当前位置:首页 > 资讯中心 > 协会动态

当前位置:首页 > 资讯中心 > 协会动态 2025-08-22

2025-08-22  178 来源:

178 来源:

陈宏超,1989年5月出生,宝胜科技创新股份有限公司中压电缆事业部交联班组挡班。他用十五年的青春岁月,在交联电缆制造的广阔天地中深耕细作,不仅锻造了精湛的个人技艺,更以独特的育人智慧和卓越的团队领导力,为企业发展注入澎湃动力。

传承:从"独善其身"到"兼济天下"的育人哲学。

2008年,刚从扬州技师学院毕业的陈宏超,带着对电缆制造的满腔热忱,踏入了宝胜集团的大门。从普通操作工到交联班组挡班,他用十年时间完成了从技能学习者到领域专家的蜕变。但陈宏超深知,真正的匠人精神,不仅在于个人技艺的精进,更在于将这份技艺薪火相传。

面对企业技能人才断层的现象,陈宏超主动请缨承担起新人带教工作。他创新性地开发了"三维精准育人"体系:通过"学习能力-空间认知-抗压能力"三维评估工具,将徒弟细分为理论型、实践型、综合型三类,量身定制差异化培养方案。为理论型徒弟设计电缆结构原理深度剖析课程,为实践型徒弟实操演练,为综合型徒弟制定"故障情景模拟"考核法。这种因材施教的教学法,使新人带教通过率连续5年保持100%,近三年更是从班组中提拔了4名挡班、6名副挡班,为企业搭建起坚实的人才梯队。

在传授技艺的同时,陈宏超更注重职业认同的塑造。他定期举办"工匠故事会",讲述电缆发展史中的匠人精神;开展"技术伦理讨论",引导徒弟思考"造中国好电缆"的使命担当;组织"文化实践"活动,让徒弟亲手制作传统电缆工具,感受工艺背后的文化积淀。这种"技道双修"的培养模式,让徒弟们不仅掌握了操作技能,更树立了职业自信和文化自觉。

创新:以匠心破局行业技术瓶颈的突破之路

交联电缆制造是一个技术密集型行业,0.1毫米的精度差异,可能决定整条电缆的成败。陈宏超带领团队,在技术创新领域屡创佳绩。

案例一:交联工艺精准控制革命

针对行业普遍存在的交联度不均匀难题,陈宏超在班组内带领团队开展专项攻关。他们创新性地引入PID控制算法,优化交联管道温度梯度分布,将交联度均匀性从行业均值85%提升至98%以上。同时,通过开发绝缘偏心度实时监测装置,将控制精度提升至远超国标水平。这项创新直接推动产品良品率突破99.8%,助力企业成功抢占高端市场。

案例二:超薄绝缘层技术攻坚

面对核电、新能源等领域对超薄绝缘电缆的迫切需求,陈宏超带领团队挑战行业技术极限。他们创新开发动态压力补偿系统,融合高分子材料流变学原理,实现0.3mm超薄绝缘层的稳定挤出。与传统工艺相比,绝缘层厚度降低40%,精度控制在±3%以内。这项技术的突破,不仅解决了战略领域的关键需求,更为企业开拓了新市场。

案例三:智能制造升级实践

在智能制造浪潮中,陈宏超主导实施了交联工序的数字化转型。他协助团队构建MES实时监测系统,实现挤出温度±2℃的波动控制;开发线速稳定性优化算法,将波动范围控制在3%以内。同时,主导交联机冷却系统改造,通过增加智能温控模块,使开机效率提升10%,年节约生产成本60万元。这些创新实践,推动企业质量管控向数据驱动转型。

协作:以匠心凝聚团队合力的攻坚之路

交联工序的复杂性,决定了团队协作的重要性。从停机到开机的全流程,涉及40多个动作节点,任何一个环节的失误,都可能导致整条生产线的停摆。陈宏超深知,个人的力量是有限的,只有凝聚团队合力,才能创造更大价值。

他率先垂范,建立标准化操作流程,将复杂工序分解为可量化的动作模块。通过"老带新"结对子、技能比武等方式,强化团队统筹能力。在2025年一季度的高端订单攻坚战中,他带领班组创造了单日产量新纪录:完成国网251公里、新加坡出口线106公里的生产任务,设备利用率提升至92%。在这场战役中,团队成员各司其职、默契配合,展现了宝胜工人能打硬仗的铁军精神。

作为"罗阳青年突击队"的核心成员,陈宏超在专项攻关中培养了8名技术骨干。他建立"问题共商、成果共享"的团队文化,鼓励青年员工提出创新建议。在超薄绝缘层技术攻关中,85后技术员小孙提出的动态补偿算法优化方案,使挤出精度提升了0.5个百分点。这种团队创新氛围的营造,为企业可持续发展注入了不竭动力。

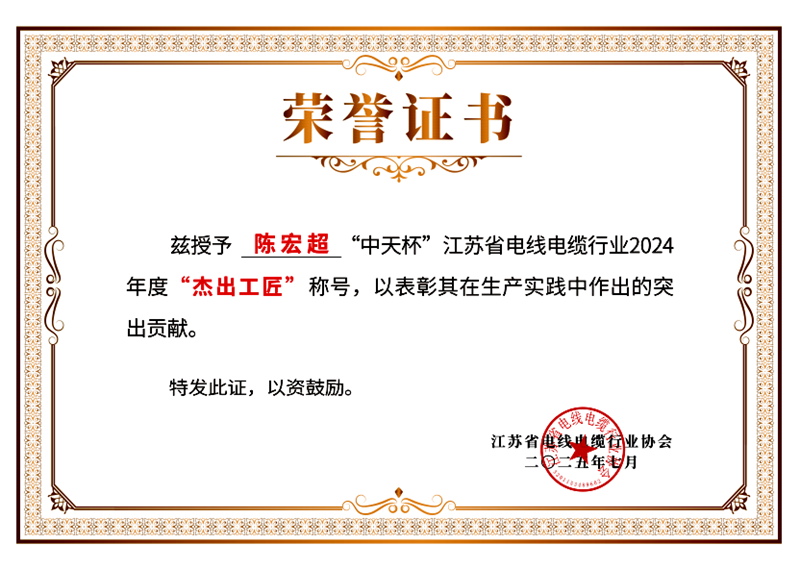

十五载春华秋实,陈宏超用匠心铸就了技术尖兵和传承导师的双重身份。他主导的创新成果,每年为企业创造直接经济效益超200万元;他培养的技能人才,遍布企业生产、技术、管理岗位。他的"三维精准育人"体系,被纳入宝胜集团技能人才库,作为青年技术骨干典型在江苏省产业工人队伍建设改革经验交流会推广。

面对荣誉,陈宏超始终保持着产业工人的质朴本色。他说:"电缆制造是精细活,差之毫厘谬以千里。我要把这份匠心传承下去,让宝胜电缆成为'中国智造'的金名片。"这份坚守与担当,正是新时代产业工人精神的生动诠释。